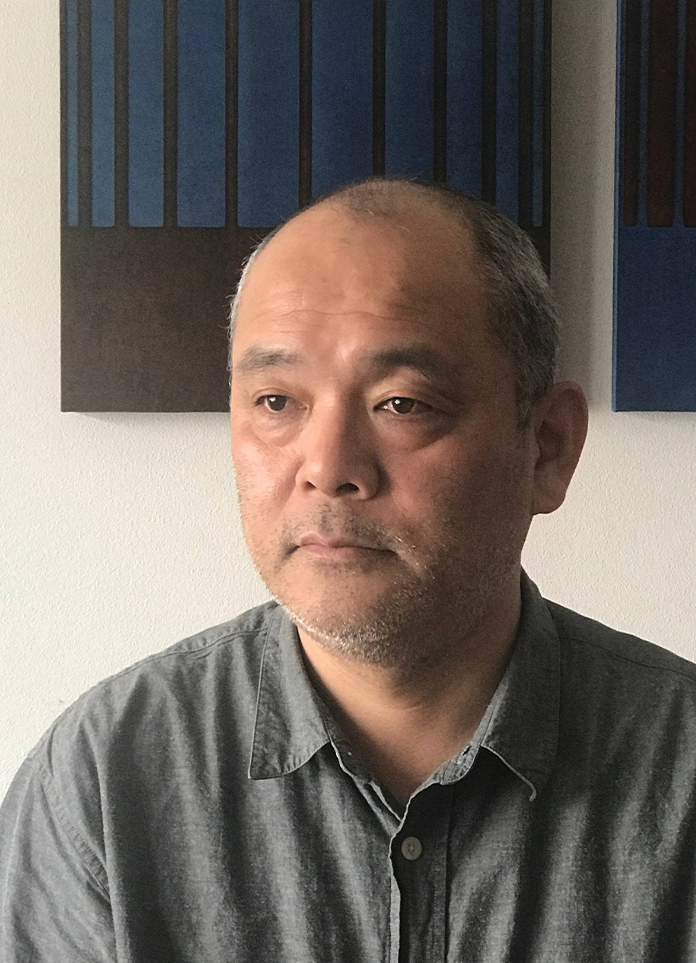

大阪府生まれ。2008年、『乳と卵』で芥川賞、’09年、詩集『先端で、さすわ さされるわ そらええわ』で中原中也賞、’10年、『ヘヴン』で芸術選奨文部科学大臣新人賞および紫式部文学賞、’13年、詩集『水瓶』で高見順賞、『愛の夢とか』で谷崎潤一郎賞、’16年、『あこがれ』で渡辺淳一文学賞をそれぞれ受賞。19年、『夏物語』で毎日出版文化賞を受賞、本作は英米、独、伊などでベストセラーになり、世界40ヵ国以上で刊行が進む。『ヘヴン』の英訳は’22年、国際ブッカー賞最終候補に選出された。’23年、『すべて真夜中の恋人たち』が全米批評家協会賞最終ノミネート作品となる。最新作『黄色い家』は読売文学賞を受賞。このほかにも、村上春樹との共著『みみずくは黄昏に飛びたつ』など著書多数。

撮影: Reiko Toyama

川上未映子

2025年4月10日

ジェニファー・ジャンクシェ

2025年4月7日

コーネル大学卒業。演出家振付家協会会員。ブロードウェイで7年の経験を持ち『ハミルトン』のブロードウェイ・カンパニーを常任振付家兼ダンス・スーパーバイザーとして率いるなど、業界の第一線で活躍してきた。演出・振付作品は、オールド・グローブ、バークレー・レップを始め著名な劇場で表彰・上演され、演劇におけるストーリーテリングの未来にインスピレーションを与え続けている。

2024年ブロードウェイ女性基金により、演劇界への画期的な貢献を讃える「ブロードウェイで注目すべき女性」リストに選出。2024-2025年度日米芸術家交換プログラム、2024年度ジェローム・ロビンス 「Stories That Move 」レジデンス、2024-2025年度CUNYイニシアティブ・フェローシップ受賞。氏が創設したクリエイティブ・チーム『BC BEAT』はニューヨーク・タイムズ紙に「ミュージカル・シアターにおけるダンスの可能性を再考する」場として賞賛された。

ニューヨーク大学GMTWP、シラキュース大学、イサカ大学、ペース大学、芸術大学、チャールストン大学、上海シアター・アカデミーなど、国内外の主要な演劇・ダンス・プログラムでマスター・ティーチャーやゲスト講師を務めている。

jenniferjancuska.com

@jencuska

ギンガンゴン

2025年4月7日

橋本恵風、アラン・シナンジャ、キタ・タカユキによって結成された神戸を拠点とするパフォーマンスグループ。アフリカと日本の伝統音楽を融合させることで生き生きとした文化体験を生み出している。アフリカン・フェスティバルや高槻ジャズ・フェスティバルなどでパフォーマンスを行い、地域コミュニティに多様なパフォーマンスを届ける「g.g.g.fest.」を立ち上げた。2024年には、ハッピー・アフリカン・フェスティバルのヘッドライナーを務め、ソロ・ライブ「Next New…」を実施。 文化的な繋がり、喜び、団結を育み、ダンス、音楽、祝祭を通して伝統の架け橋となり、観客を鼓舞する活動を展開している。

ジェイスン・ハワード

2025年4月7日

米国シカゴ在住のダンスメーカー。ミシガン大学でダンスの修士号と、ワールド・パフォーマンス研究の修了証を取得。国内外で作品を発表し、コモン・コンサーバトリー、ノースウェスタン大学、コロンビア大学シカゴ校、ワールド・ダンス・アライアンス、シカゴ美術館から委嘱を受けている。主な受賞歴は2020年3Arts賞、シカゴ文化局(DCASE)第1回エスティームド・アーティスト賞、2019年アジアン・カルチュラル・カウンシル・フェロー選出、リンクスホール共同MISSIONフェロー選出、ラグデール財団シビル・シアラー・フェロー選出、2017年3Arts Make A Wave賞、2014年シカゴ・ダンスメーカー・フォーラム・ラボ・アーティスト選出など。

キラ・松原=デイン

2025年4月7日

日系アメリカ人の映像作家・イラストレーター。ケイトリン・リベロと共同制作した短編ドキュメンタリー 『Mizuko』で知られる。同作品はIDA賞ノミネート、SXSWとIDFAで審査員特別賞、アトランタ映画祭で最優秀短編ドキュメンタリー賞を受賞。2019年にサンダンス・イグナイト・プログラムフェロー、2023年にはベルリナーレ・タレンツに選出。Brooklyn Filmmakers CollectiveとA-Docのメンバー。チベット語のレッスンを受けながら、チベット仏教を修行、研究している。

ケイトリン・リベロ

2025年4月7日

ドキュメンタリー・実験映像作家。ハンドクラフトアニメーション、アナログ表現、自然界のリズムなど、意図的にゆっくりとしたプロセスを用いて、権力構造に疑問を投げかける個人的な物語を探求している。短編ドキュメンタリー『Mizuko』はトライベッカ・フィルム・インスティテュートの支援を受け、現在クライテリオン・チャンネルにてストリーミング配信中。同作品はIDAドキュメンタリー・アワードで最優秀短編ドキュメンタリー賞にノミネートされ、アトランタ映画祭では最優秀短編ドキュメンタリー賞、SXSWとIDFAでは審査員特別賞を受賞した。2021-22年度ジェイコブ・バーンズ・クリエイティブ・カルチャー・フィルムメイキング・フェロー。近年の作品『Through Sunless Ways』がDOCNYC 2023にてプレミア上映、『I Don’t Know If You Remember This』がFilm Diary NYC 2024にて上映された。

小林万里子

2025年4月7日

1987年大阪府生まれ。テキスタイルアーティスト。染織技法と多様な素材を組み合わせていく 方法で世界に存在する様々な生命の結びつきを表現する。近年の主な展覧会に、「布の芸術祭 FUJI TEXTILE WEEK」(山梨、2022)「あざみ野コンテンポラリーvol.13」(神奈川、 2022)「Under Current」(Powerlong Museum 中国、2022)「Reborn Art Festival」(宮城、 2021)「オーバーストーリー」(KOTARO NUKAGA、2021)「背負うなら太陽だけでいい」 (CADAN有楽町、2020)等。

アンドレア・マイヤーズ

2025年4月7日

テキスタイル、紙、インスタレーション、抽象化、パターン化、鮮やかな色彩による二次元と三次元の間の空間に焦点をあてるマルチディシプリナリー・アーティスト。2002年にシカゴ美術館付属美術大学でプリントメディアの学士号、2006年にファイバー&マテリアル研究の修士号を取得。作品はヒューストン美術館、トレド美術館、ファイバー・アーツ・インターナショナル、コロンバス美術館、アクロン美術館、スプリングフィールド美術館など、広く展示されている。

オックスボー(ミシガン)、チューレーン大学(ニューオーリンズ)、フォートレスマン・テキスタイルシンポジウム(ラトビア、ダウガフピルス)、テキスタイル・アートセンター(ニューヨーク)でのアーティスト・レジデンスに参加し、2018年にはグレーターコロンバス・アーツカウンシルの芸術家交換プログラムフェローとしてドイツのドレスデンに2カ月間滞在した。2011年にエフロイムソン・フェローを受けた5人のうちの1人で、シカゴ市、オハイオ・アーツ・カウンシル、グレーター・コロンバス・アーツ・カウンシルから芸術家助成金を授与されている。

andreamyersartist.com

スピーゲル&メグミ・アイハラ

2025年4月4日

建築、ランドスケープ、アーバンデザインをトランスディシプリナリーに繋ぐデザイン事務所「スピーゲル・アイハラ・ワークショップ(SAW)」主宰。優れたデザインが持つ変革力、建物とコンテクストの切っても切れない関係、そしてコミュニティの発展において建築環境が重要な役割を果たすことを信念としている。アメリカン・アカデミー2025年度ローマ賞フェロー。

ランドスケープ・アーキテクトのメグミ・アイハラは、米国内外のあらゆる規模のランドスケープのデザインと建設において重要な役割を果たしてきた。SAWでの活動と指導は、ランドスケープと建築の区別を曖昧にすることに重きを置いている。ハーバード大学デザイン大学院でMLAを取得し、カリフォルニアとハワイのランドスケープアーキテクトのライセンスを持つ。

建築家であり教育者のダン・スピーゲルは、SAWの建築実務を主導するかたわら、カリフォルニア大学バークレー校環境デザイン学部で大学院建築学科の上級スタジオを指導している。その仕事はスケールや時間軸を超え、コンセプチュアルなものと実践的なものを絡めながら、公共政策事業に携わった経験を生かし、コミュニティ発展のためのツールとしてのデザインに取り組んでいる。2018年、ニューヨーク建築連盟からリーグ賞を受賞。ハーバード大学デザイン大学院でMArchを取得し、カリフォルニア州とハワイ州の建築家ライセンスを持つ。

瀬尾泰章(せおひろあき)

2020年5月7日

フォトグラファー。広告写真、ポートレート写真などで幅広く撮影をする傍らPacific Kids Mural Foundation の理事も務める。キャラリンパ・プロジェクトで、こどもたちのアートプロジェクトを数多く撮影している。

佐倉康之(さくらやすゆき)

2020年5月7日

美術家。株式会社 TEAM SAKURA ART PROJECT 代表。東京藝術大学絵画部門にて博士号取得。ISCP(NY)プログラム参加。医療現場でのアート、自然再生エネルギー教育プロジェクト「こどもエネルギーサミット」などの企画によりグッドデザイン賞、キッズデザイン賞受賞。キャラリンパ・プロジェクトでは海外文化交流なども行っている。

桑門超(くわかどちょう)

2020年5月7日

学校法人佐伯大谷学園ルンビニこども園園長。アメリカ、イギリスの大学院で社会人類学を学び、カリフォルニア州公認NPO法人Pacific Kids Mural Foundation(PKMF)を設立、理事就任。アーティストの佐倉康之、瀬尾泰章と共に世界中で壁画制作を行なうキャラリンパ・プロジェクトに取り組み、日本・海外の若い学生と地域の大人と協力してパブリック・アートを制作している。

ベン・ヴォルタ(Ben Volta)

2020年5月7日

ペンシルバニア州エルキンス・パークを拠点に活動。パブリック・アートを制作しながら教育、修復事業、都市計画など様々な分野に携わる。常に変化を促す触媒としてのアートの力を信じ、ペンシルバニア大学を卒業後、世界的アーティストグループのティム・ロリンズ&K.O.S.に参加。2015年ピュー財団フェローシップを取得。フィラデルフィアの公立学校と提携し、教育プロセスの中にアートを取り入れる取り組みを20年近く行っている。

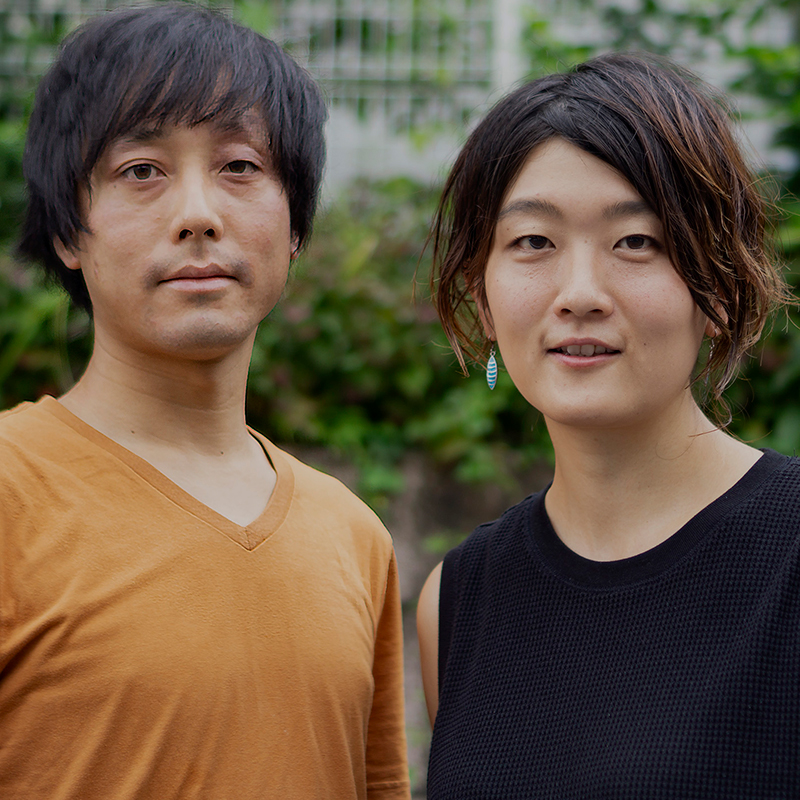

阿部 浩之&遠藤 夏香(あべひろゆき&えんどうなつか)

2020年5月7日

デュオとしてもそれぞれ個人作家としても活動する、東京都在住のマルチメディア・アーティスト。地域の歴史やそこに住む人々をリサーチしながら作品を制作しており、インスタレーションや絵画、映像など様々な表現を通して個人的な記憶や体験を視覚化する。

スー・マーク&ブルース・ダグラス(Sue Mark & Bruce Douglas)

2020年5月7日

二人組ユニットmarksearchとして、カリフォルニア州オークランドを拠点に活動するインターディシプリナリー・アーティスト。互いの過去を共有することでコミュニティにエンパワーメントもたらす、インタラクティブなデザインを20年以上続けている。住民を主体とする歩きながらのディスカッションや、歩道でのパフォーマンス、記念碑・壁画の合作といった様々な形で世界中のコミュニティの物語を紡いでいる。

島﨑徹(しまざきとおる)

2020年5月7日

1990年Sitter School of Dance(カナダ)のバレエ部門主任兼振付家に就任。新国立劇場、ジュネーブ大劇場、フランドル王立バレエ団、ハバートストリートダンスシカゴ、Introdans(オランダ)、シンガポールダンスシアター、コロラドバレエ団など世界各国の舞踊団にて振付。宝塚歌劇団の『薔薇の封印』や『Never say good bye』、東宝ミュージカル『エリザベート』(2004年~2013年版)の振付なども手がける。2005年度に神戸女学院大学音楽学部舞踊専攻教授就任。

キャメロン・マッキニー(Cameron McKinney)

2020年5月7日

NYを拠点に活躍する振付家、ダンサー、教育者、作家。2014年よりダンスカンパニーKizuna Danceを主宰、ダンスを通して日本の言葉と文化を広める為に活動中。2019年6月から8月にかけてアジアン・カルチュアル・カウンシル個人グランティとして来日し、ストリートダンスと舞踏の研究を行う。国内外で作品を発表しており、各種ワークショップ、マスタークラス、レジデンシーを率いる。ギブニー・ダンス・センター(NY)所属。

鶴澤三寿々(つるざわさんすず)

2020年5月7日

義太夫三味線方。東京藝術大学にて音楽学修士号を取得。東京音楽大学にて教鞭をとる。2018年重要無形文化財「義太夫節」(総合指定)保持者に認定。2019年に国際交流基金の助成を得てNY、ボストン、トロントにて公演。現代音楽プロジェクトにも参加している。

中村明一(なかむらあきかず)

2020年5月7日

横山勝也師、多数の虚無僧尺八家に尺八を師事。米国バークリー音楽大学、米国ニューイングランド音楽院大学院にて作曲とジャズ理論を学ぶ。自ら極めた日本古来の呼吸法「密息」、「循環呼吸」、「倍音」を駆使。虚無僧尺八音楽をライフワークとしつつ、ロック、ジャズ、現代音楽など幅広く活躍する。外務省・国際交流基金の派遣・海外からの招聘など、世界40か国、150都市で演奏。文化庁芸術祭レコード部門優秀賞など受賞多数。CD12枚、著書3冊がある。東京学芸大学、山梨学院大学等講師。日本現代音楽協会会員。明暗流・琴古流尺八以心会主宰。

アダム・ヴィディクシス(Adam Vidiksis)

2020年5月7日

フィラデルフィアを拠点に活動する作曲家、指揮者、打楽器奏者、技術者。テンプル大学ボイヤー音楽・ダンス学部音楽テクノロジー科、作曲科准教授。NYUにて修士、テンプル大学にて作曲博士号を取得。リアルタイム・オーディオプロセッシングを用いることでライブ・デジタルパフォーマンスにおける操作方法を確立、また機械による即興音楽の手法も模索している。

ジーン・コールマン (Gene Coleman)

2020年5月7日

音楽家、作曲家、音楽ディレクター。2013年アメリカン・アカデミー(ベルリン)フェロー、2014年グッゲンハイムフェロー。楽器やメディアを多様に用いて聴覚、視覚、空間、時間を操り、世界に対する認識力を深める。これまでに70以上の作品を手掛け、近年は科学、建築、映像、舞踊の発達により文化と音楽との関係性が変わってきたことに注目している。シカゴ美術館付属美術大学にて絵画、音楽、ニューメディアを学ぶ。

船越雅代(ふなこしまさよ)

2020年5月6日

Pratt Instituteでアート(彫刻)を専攻後、料理に表現の可能性を見出しNYの料理学校に入学。卒業後Blue HillをはじめとするNYのレストランに勤めた後、ヨーロッパからアジアを放浪。オーストラリア客船のシェフとして大平洋を巡り、バリの老舗ホテルのシェフ、京都でレストランkilnの立ち上げに参加しシェフ/ディレクターを務め、現在京都で食の可能性を追求するスタジオFarmoon主宰。国内外各地でサステナブルな食と民俗学・文化人類学・アート・デザインを融合した活動を展開中。東アジア文化都市2016奈良市食部門ディレクター、土祭2018招聘アーティスト

ジェシー・シュレシンジャー(Jesse Schlesinger)

2020年5月6日

カリフォルニア美術大学絵画学科で学士を取得後、サンフランシスコを拠点に木工、サイトスペシフィック・アート、絵画、写真など様々なメディアを用い活動している。常に「場」というコンセプトに注目し、自然環境や建造物、またその場所の成り立ちといった要素がどう人の経験に関わってくるのかを模索。伝統を重んずる大工の家に生まれたことと農業に携わった経験が自身の哲学に大きく影響を与えている。サンフランシスコの著名店ジェネラルストアやミネソタ・ストリート・プロジェクトなどで施設内設備のデザイン・施工も担当。